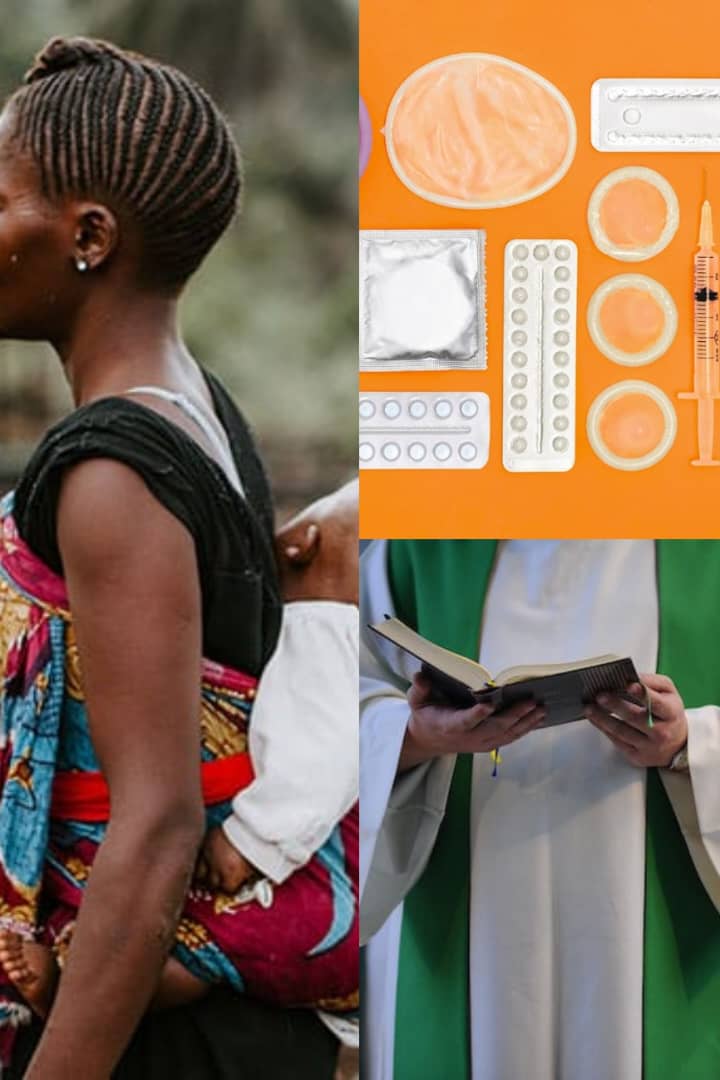

En Afrique de l’Ouest, la planification familiale reste un sujet sensible, souvent perçu comme une remise en cause des croyances religieuses et des traditions. Pourtant, dans une région confrontée aux grossesses précoces, à la pauvreté et aux risques sanitaires, elle apparaît plus que jamais comme un levier essentiel pour protéger la santé des femmes, l’avenir des jeunes et l’équilibre des familles.

Dans les religions, la question divise. Mieux, les discours religieux jouent un rôle central dans la perception de la planification familiale, et varient d’une confession à l’autre.

Ce lundi 15 septembre 2025, le prêtre Bernard ADJAGBE, malgré son agenda bien chargé, accepte de partager son point de vue sur ce sujet sensible. « La planification familiale n’est pas une mauvaise chose si elle est naturelle, c’est-à-dire le fruit de la volonté du couple », affirme-t-il d’emblée, d’un ton mesuré. Pour lui, il ne s’agit pas de refuser toute régulation des naissances, mais de rappeler qu’aux yeux de l’Église, les méthodes artificielles de contraception ne peuvent être conciliées avec la foi chrétienne.

Il insiste sur la responsabilité partagée entre époux : « La planification familiale naturelle signifie simplement une entente entre les deux. Par exemple, décider ensemble d’espacer les naissances de trois ans. Et cela marche. » Une approche qui repose sur l’observation du cycle féminin et l’abstinence périodique. « Nous conseillons aux femmes, par exemple, qu’à partir du neuvième jour de leurs règles, elles peuvent s’abstenir de rapports jusqu’au dix-septième jour », précise-t-il, tout en reconnaissant les limites : « C’est vrai que quelques-unes se trompent, surtout les non instruites. »

Pour ce prêtre, la foi prime sur les arguments sanitaires : « Dans Genèse 1, verset 28, Dieu créa l’homme, le bénit et dit : soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Non, il ne peut jamais y avoir conciliation entre la foi chrétienne et les réalités sanitaires liées à la santé reproductive. Ce sont deux choses très différentes. La vie humaine est sacrée. »

Cette perception de la planification familiale n’est pas partagée par tous les religieux. Interrogé, l’islamologue Lassissi Bassirou nuance cette vision en exposant l’approche musulmane. Selon lui, l’Islam autorise l’espacement des naissances lorsqu’il s’agit de préserver la santé de la mère, d’assurer le bien-être de la famille ou encore de garantir une éducation de qualité aux enfants. « Cela doit cependant se faire avec le consentement des deux époux », précise-t-il. La limitation définitive, comme la stérilisation volontaire, reste interdite sauf en cas de nécessité médicale. Pour étayer ses propos, il cite la pratique du coït interrompu (al-‘azl), permise par le Prophète et rapportée dans les recueils de hadiths, preuve de la légitimité du principe d’espacement.

Pour lui, les réticences rencontrées dans certaines familles musulmanes relèvent davantage de perceptions culturelles ou d’une méconnaissance des textes religieux. « Beaucoup croient que planifier, c’est s’opposer à la volonté d’Allah, ou encore pensent que plus d’enfants signifie plus de force et de prestige. Or, les avis juridiques islamiques reconnaissent clairement la légitimité de la planification familiale », souligne-t-il. Il rappelle enfin que l’Islam place la préservation de la vie et de la santé au cœur de ses finalités (maqâsid al-sharî‘a) : « Ton corps a un droit sur toi », enseignait le Prophète. Cette responsabilité inclut la santé de la femme et de la mère. En ce sens, insiste-t-il, la planification familiale n’est pas un rejet de la procréation mais un moyen de mieux assumer ses responsabilités parentales.

À travers ces deux discours religieux, se dessine toute l’ambiguïté du rapport entre foi et santé reproductive : ouverture prudente à l’espacement des naissances d’un côté, rejet des méthodes modernes de l’autre, mais surtout un besoin partagé de sensibiliser avec sagesse et d’accompagner les fidèles vers une meilleure compréhension.

Quand la foi s’invite dans le foyer

Si les leaders religieux posent un cadre pour la planification, c’est dans l’intimité des foyers que tout se joue. Une mère de famille, qui a accepté de témoigner sous anonymat, raconte son expérience entre pressions, choix personnels et contraintes. « La planification familiale, c’est avant tout pour éviter les grossesses non désirées, et surtout les avortements », confie-t-elle. « Quand on tombe enceinte alors que l’enfant précédent n’a pas encore l’âge de se détacher de sa mère, on est parfois tentée d’avorter ou bien contrainte de garder la grossesse malgré soi. Dans ce cas, ni la mère ni l’enfant n’y trouvent leur bien-être. »

Pour elle, la régulation des naissances n’est pas qu’une question de santé, mais aussi d’équilibre du couple. « Si un père souhaite n’avoir que trois enfants à cause du coût de la vie, la mère doit prendre des précautions pour respecter ce choix. Ce ne sont pas tous les hommes qui veulent utiliser le préservatif en permanence ; alors, souvent, c’est à la femme de se tourner vers une méthode contraceptive. »

Elle raconte avoir expérimenté plusieurs solutions : implant, stérilet, puis injection, qu’elle juge plus adaptée à son organisme malgré certains effets secondaires. Mais les obstacles ne sont pas seulement médicaux. « Mon pasteur dit que la planification familiale n’est pas une bonne chose, que c’est contester la volonté de Dieu. Selon lui, si Dieu nous destine à avoir neuf enfants, comme ce fut le cas de ma mère, limiter volontairement ce nombre revient à s’opposer à son plan. Beaucoup de jeunes chrétiens pensent comme lui. »

À ces convictions religieuses s’ajoutent les pesanteurs traditionnelles : « Certaines familles refusent toujours l’idée de limiter les naissances. Pour elles, plus il y a d’enfants, mieux c’est, peu importe les moyens pour les élever. » Malgré ces pressions, elle reste convaincue que planifier, c’est mieux protéger l’avenir : « Un enfant, c’est de l’éducation, des charges et des soins. En avoir trop, c’est risquer de ne pas bien s’en occuper. Planifier, c’est mieux contrôler et mieux assurer l’avenir des enfants qu’on choisit d’avoir. »

Le regard de la tradition

D’après une voix traditionnelle, la régulation des naissances n’est pas une invention moderne. Elle traverse aussi l’histoire et la spiritualité africaine. « Autrefois, nos ancêtres utilisaient des méthodes traditionnelles de contraception. Certaines femmes portaient des bagues supposées empêcher la procréation. Il existait aussi des potions qu’on leur faisait boire, les rendant stériles pendant un certain temps – parfois deux ans – afin d’espacer les naissances et d’éviter la mortalité infantile. On utilisait également des graines : deux graines équivalaient à deux ans, trois graines à trois ans, etc. », explique le prêtre du Fâ, Dah Moussa Casimir Ifakoya.

Ces pratiques, bien que rudimentaires, témoignaient déjà d’une volonté de maîtriser la fécondité, non pas par rejet de la vie, mais pour protéger les mères et les enfants. Avec le temps, la modernité a apporté ses propres solutions : injections, pilules, préservatifs, dispositifs intra-utérins… Mais l’histoire rappelle qu’avant leur arrivée, nos sociétés connaissaient déjà des stratégies de régulation.

Dans le passé, limiter les naissances était perçu comme une menace. Les familles avaient besoin de beaucoup d’enfants pour travailler dans les champs, faute de machines ou d’outils modernes. La richesse se mesurait au nombre de bras disponibles, et un homme devait souvent avoir plusieurs épouses et une descendance nombreuse pour assurer prospérité et survie. Restreindre la fécondité aurait été synonyme de pauvreté.

Aujourd’hui, la réalité est toute autre : la vie est chère, les ressources limitées, et l’entretien d’une famille avec beaucoup d’enfants devient un fardeau pour nombre de ménages. Là où hier la fécondité abondante garantissait la richesse, elle peut aujourd’hui conduire à la précarité.

Dès lors, un nouvel équilibre s’impose. Comme le soutient le prêtre du Fâ, Dah Moussa Casimir Ifakoya, « On ne peut plus vivre uniquement avec les anciens contraceptifs, ni uniquement avec ceux des Blancs. L’évolution des mentalités montre qu’aujourd’hui, chacun doit choisir ce qui lui convient le mieux, entre tradition et modernité. »

La science face aux tabous

Face aux discours religieux qui oscillent entre ouverture prudente et interdits catégoriques, la voix des experts en santé apporte un éclairage différent, centré sur la réalité quotidienne des femmes et des familles. Au Bénin, chaque femme a en moyenne près de six enfants, mais seules 12 % des femmes en union utilisent une méthode contraceptive moderne. L’écart illustre un besoin criant, encore insatisfait.

Pour Merveille AKOUTA, consultante en santé sexuelle et reproductive et spécialiste en santé publique, la planification familiale ne saurait se résumer à un débat doctrinal :

« En réalité, la planification familiale, pour une femme, c’est d’abord la possibilité de choisir quand et comment donner la vie. C’est aussi un outil précieux pour les couples et les familles, car il permet de réguler les naissances en fonction des moyens et des ressources disponibles. Dans un contexte où la vie est chère et où de nombreux défis existent en dehors de l’éducation des enfants, il n’est plus nécessaire de multiplier les naissances. »

Son analyse met en évidence un contraste saisissant : alors que certains discours religieux invoquent la sacralité de la vie pour rejeter les contraceptifs modernes, la santé publique rappelle l’urgence d’adapter la taille des familles aux réalités économiques et sociales.

Elle dénonce le poids des représentations religieuses, des désinformations et rappelle la nécessité d’informer et d’accompagner aussi bien les couples que les jeunes filles. À l’en croire, il existe deux grands types de méthodes : les naturelles et les modernes. L’idéal est de présenter les deux afin d’éviter l’idée que l’on cherche à imposer un produit. Les méthodes naturelles exigent une grande maîtrise de son cycle, tandis que les méthodes modernes offrent davantage de souplesse et d’efficacité. « Dans tous les cas, le choix ne doit pas se faire seul, mais avec un professionnel de santé », a-t-elle martelé.

Par ce plaidoyer, Merveille AKOUTA replace la planification familiale dans son véritable cadre : celui d’un processus personnalisé, suivi médicalement et respectueux du corps des femmes, loin des amalgames et des tabous qui l’entourent encore.

Ainsi, au carrefour de la foi, des traditions et de la science, la planification familiale reste-t-elle un terrain de tensions. Mais au-delà des interdits et des croyances, elle s’impose de plus en plus comme une nécessité pour assurer un avenir meilleur aux familles et aux générations futures.

Fiacre AWADJI & I. Ayélojou Exaucé AMOUSSOU